Закрывайте больше вакансий за меньшее время

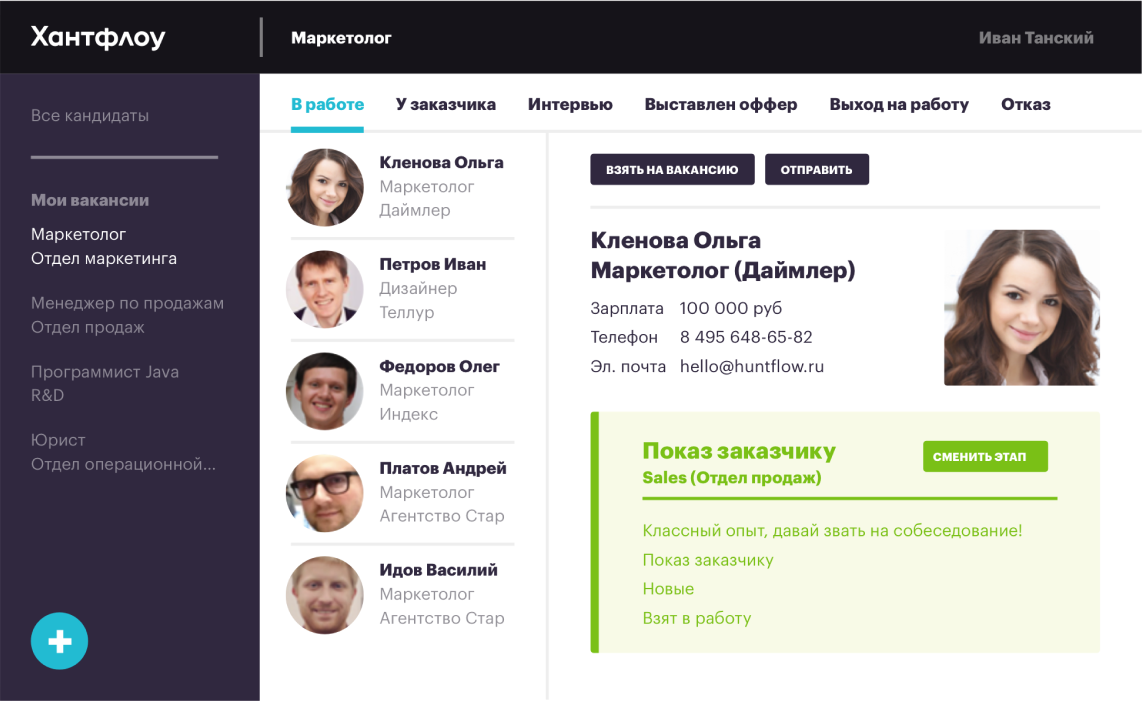

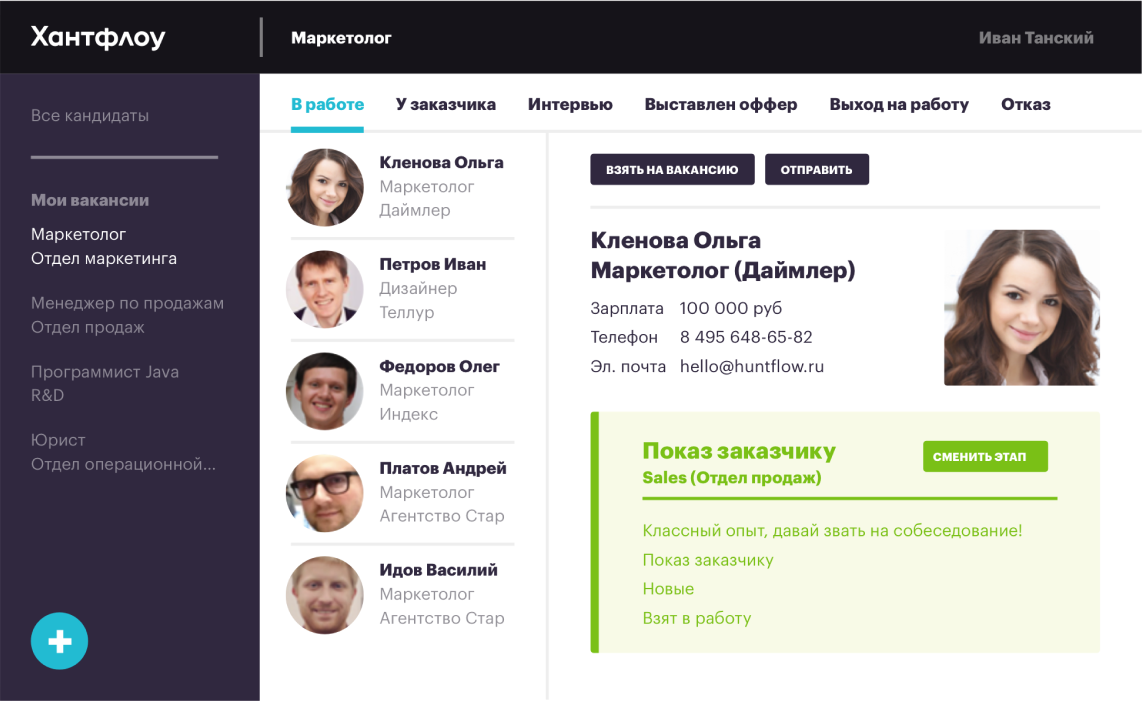

Хантфлоу — профессиональная программа для рекрутинга, которая помогает освободить время рекрутера, систематизировать процесс подбора и автоматизирует формирование отчетности

Главное, что об этом нужно знать эйчару

Даже самые сильные эксперты иногда сомневаются в себе — это нормально. Именно сомнения заставляют развиваться, двигаться вперед и достигать новых результатов вместо того, чтобы почивать на лаврах.

Но когда эти сомнения становятся постоянными, мешают жить и работать, дополняются прокрастинацией, страхами разоблачения и изгнания, такое состояние называют синдромом самозванца. И это уже проблема, которая может разрушить человека, если ее не решать.

Подробнее об этом мы поговорили с Еленой Мусей — сертифицированным бизнес-коучем и CEO консалтингового агентства HuntProfi. Она рассказала, что такое синдром самозванца, чем он опасен, как его распознать и победить.

Елена Муся, CEO HuntProfi, бизнес-коуч

Синдром самозванца — это явление, при котором человек чувствует себя некомпетентным, не верит в свои силы, а все достижения приписывает совпадениям и удаче. Причем это не тотальная неуверенность в себе, а эпизодические всплески сомнений с попытками доказать себе и другим, что он достоин того, что имеет.

Чаще всего о синдроме самозванца говорят применительно к работе, но он способен проявляться и в других сферах жизни. Например, у человека счастливая семья, дети — все хорошо. Но есть какое-то странное ощущение, что он такого не заслуживает, а потому может в любой момент все потерять.

Как правило, корни проблемы лежат в детстве. В советское и постсоветское время нас ровняли под одну гребенку, советовали не высовываться и быть скромными, за хорошее не хвалили, а за ошибки ругали. Еще считалось, что честный и достойный результат достигается только ценой большого труда, тягот и лишений. Подобные социальные установки остаются с человеком всю его жизнь и в какой-то момент могут спровоцировать синдром самозванца.

В его основе лежит внутренний конфликт. «Самозванец» ощущает себя обманщиком, который получил что-то незаслуженно. Но другая его часть знает: все, чего он добился, его по праву. Эти части борются друг с другом, принося страдания своему хозяину.

Цикл синдрома самозванца начинается с получения сложной задачи — человек начинает беспокоиться, что не справится. Из-за беспокойства он может прокрастинировать либо, наоборот, вложить все силы в подготовку. После выполнения задачи наступает облегчение, но на короткий срок. Самозванец не готов присвоить себе результат и отвергает позитивный фидбэк. С каждой новой задачей цикл повторяется.

Синдрому чаще подвержены успешные представители интеллектуальных и творческих профессий. Причем чем большего добился человек, тем сильнее он может ощущать себя самозванцем — эффект Даннинга — Крюгера.

Синдром обостряется в следующих обстоятельствах:

Я придерживаюсь типологии, которую предложила Валери Янг — исследовательница синдрома самозванца.

Эксперт — всегда уверен, что недостаточно хорошо ориентируется в своей области. Впадает в уныние и самобичевание, когда выясняется, что чего-то не знает. Может начать паниковать при столкновении с незнакомыми задачами.

Все время ходит по курсам и учится чему-то — даже тому, что сейчас не требуется знать. На всякий случай, вдруг пригодится.

Перфекционист — уверен, что любое дело можно сделать еще лучше. Всегда стремится к большему и не способен радоваться успеху, каким бы значительным он ни был.

Супергерой — стремится все успевать, оставлять у окружающих только положительное впечатление о себе, быть успешным во всех сферах жизни. На работе старается взять побольше задач и проектов — так он доказывает всем, что не зря носит супергеройский плащ.

В результате супергерой понимает, что не справляется со всей работой, которую на себя взвалил, и приходит к выводу: «Я не тяну». А этот вывод запускает очередной цикл самоуничижения.

Природный гений. У каждого из нас есть своя «зона гения» — то, что дается проще всего. Например, одним сложно осваивать иностранные языки, а другие учат их легко и с удовольствием. Кому-то трудно даются аналитические задачи, а кто-то щелкает их как орешки.

Эта легкость в решении задач может оказаться ловушкой. Природный гений обесценивает результаты своей работы, так как считает, что они дались ему слишком просто, а это неправильно, незаслуженно.

Индивидуалист старается сделать все самостоятельно. Боится обращаться за помощью к коллегам, потому что «это позор»: якобы тогда все поймут, что он ни на что не способен.

Это базовый признак, который при более пристальном рассмотрении оказывается стыдом или страхом. Человеку стыдно за то, что он находится не на своем месте, и страшно, что его разоблачат и прогонят.

Человек с синдромом самозванца может чувствовать, что все вокруг знают, как жить, а ему не хватает какого-то знания. И он должен маскироваться — иначе окружающие догадаются, что он другой, и случится нечто страшное. На коучинговых сессиях я спрашиваю у «самозванцев», что именно произойдет, если их «рассекретят». Никто не может объяснить, чего конкретно боится, их преследует неведомый ужас.

Тревога может принимать разные формы, превращаясь в прокрастинацию, хроническую усталость, зависимости, депрессию, расстройство пищевого поведения.

«Самозванец» нуждается в постоянном подтверждении его права на все, чего достиг и имеет. Он не может найти опору внутри себя, поэтому вынужден искать положительную обратную связь вовне. Ему требуется кто-то большой и сильный, кто будет все время говорить: «Да-да, ты молодец». Но эта оценка не насыщает, а лишь на короткое время снимает тревогу.

Люди с синдромом самозванца верят, что единственный способ «вылечиться» — добиться идеала. Вот тогда никто точно не придерется.

И начинаются бесчисленные образовательные курсы, тренинги, переделка себя под недостижимые стандарты. Но в этой фанатичной гонке за идеалом нельзя победить, потому что безупречных людей не бывает.

Синдром самозванца не какая-то хайповая тема, которая появилась недавно. Это явление впервые описали еще в 1978 году. Тогда вышла статья Паулины Клэнс и Сюзанны Аймс об успешных женщинах, которые считали, что окружающие их переоценивают.

По разным оценкам, от этого синдрома страдает более 50% людей, что подтверждается опросами и исследованиями. Карьерная соцсеть Blind провела опрос среди 10 402 специалистов из разных компаний, в том числе в IT-сфере. Выяснилось, что около 57% респондентов испытывали симптомы синдрома самозванца. Исследование International Journal of Behavioral Science дает еще более удручающий результат: 70% людей хотя бы раз в жизни ощущали себя самозванцами.

На первый взгляд кажется, что бизнесу выгодно собирать команды из «самозванцев»: такие люди нацелены на достижения и эффективную работу, потому что хотят доказать свою полезность. А если что-то пойдет не так, то можно промотивировать сотрудника фразой: «Ты можешь лучше!»

Но это заблуждение: такой подход не приведет ни к чему хорошему. Дело в том, что человек с синдромом самозванца уже находится в состоянии базовой тревоги, в котором и без того сложно работать. Если руководитель вместо поддержки начинает давить на болевые точки, то сотрудник испытывает сильнейший стресс и выгорание. В результате работник уходит, а работодателю нужно искать замену.

Опаснее всего, когда синдрому самозванца подвержен руководитель компании или тимлид. Такой человек — перфекционист по отношению не только к себе, но и к подчиненным. Он будет выдвигать завышенные требования к коллегам, забрасывать их и себя задачами, гнать команду к подвигам, чтобы в конце сказать: «Мда… можно было бы и получше, так себе получилось».

Тогда все последствия синдрома проецируются еще и на команду, что может привести к краху бизнеса. Ухудшается качество управленческих решений и выполнения задач, потому что все перенапряжены. Люди не выдерживают, резко растет текучесть персонала, команды разваливаются.

Важно отделять истории от фактов в своей голове. Я провожу коучинговые сессии и знаю, что из десятиминутного рассказа клиента часто удается вытащить всего лишь 2–3 факта. Все остальное — просто фантазии, которые создает мозг.

Поэтому опираться нужно на факты, а не на домыслы и истории.

Хотя бы раз в неделю выделите время на ревизию: вспомните все, что вы сделали, в том числе и самые незначительные дела. Это покажет вашему мозгу, что вы не бездельничали, а трудились ради результата.

Такое упражнение особенно полезно при работе над большими проектами, которые состоят из мелких задач. Часто мы даже не фиксируем в памяти, как решали незначительные вопросы: пустяк, что тут особенного. А потом, когда проект выполнен, уже не можем вспомнить, что конкретно делали. Отсюда возникает ощущение незаслуженного результата, свойственное синдрому самозванца.

Нужно написать историю о том, с чего вы начинали и как пришли в точку, где находитесь сейчас. Это терапевтическое упражнение, которое помогает:

Зачастую в итоге выясняется, что человек не самозванец, а реальный герой. Он сам поступил в университет, отучился, построил карьеру юриста, потом нашел в себе силы все бросить, закончить курсы и пойти в программирование. И сейчас он вполне успешный мидл-разработчик, пусть без фундаментального IT-образования, но с отличным опытом, в том числе и жизненным.

Люди с синдромом самозванца отказывают себе и окружающим в праве присвоить результаты работы. Корни проблемы растут из нашей культуры, в которой принято отмечать плохое и молчать о достижениях. Чтобы побороть эти ограничение, каждый день ищите повод похвалить себя и коллег.

У каждого из нас в голове множество установок, которые влияют на наше поведение. Так, нам с детства вбивали в голову пословицы и поговорки, обесценивающие легкие результаты, например: «Без труда не выловишь рыбку из пруда» и «Как пришло, так и ушло».

Поэтому сначала нужно отследить все ограничивающие установки, насаждаемые обществом. Затем вспомнить, встречались ли хотя бы раз факты, которые опровергают убеждение: было ли такое, что «рыбка сама выпрыгивала на берег»? Наверняка такие случаи получится найти — с их помощью можно расшатать проблемную установку и избавиться от нее.

Бывают сложные ситуации, из которых сложно вылезти без помощи профессионала. Если человек чувствует постоянную тревогу, вину и страх разоблачения, не может нормально жить и работать, ему лучше обратиться за помощью к специалисту — психологу, психотерапевту или коучу.

Два раза в месяц мы будем присылать вам свежие статьи, полезные кейсы, подкасты, анонсы событий и интервью со звездами HR.

Нас читают более 35 000 ваших коллег — присоединяйтесь к хорошей компании.

Хантфлоу — профессиональная программа для рекрутинга, которая помогает освободить время рекрутера, систематизировать процесс подбора и автоматизирует формирование отчетности