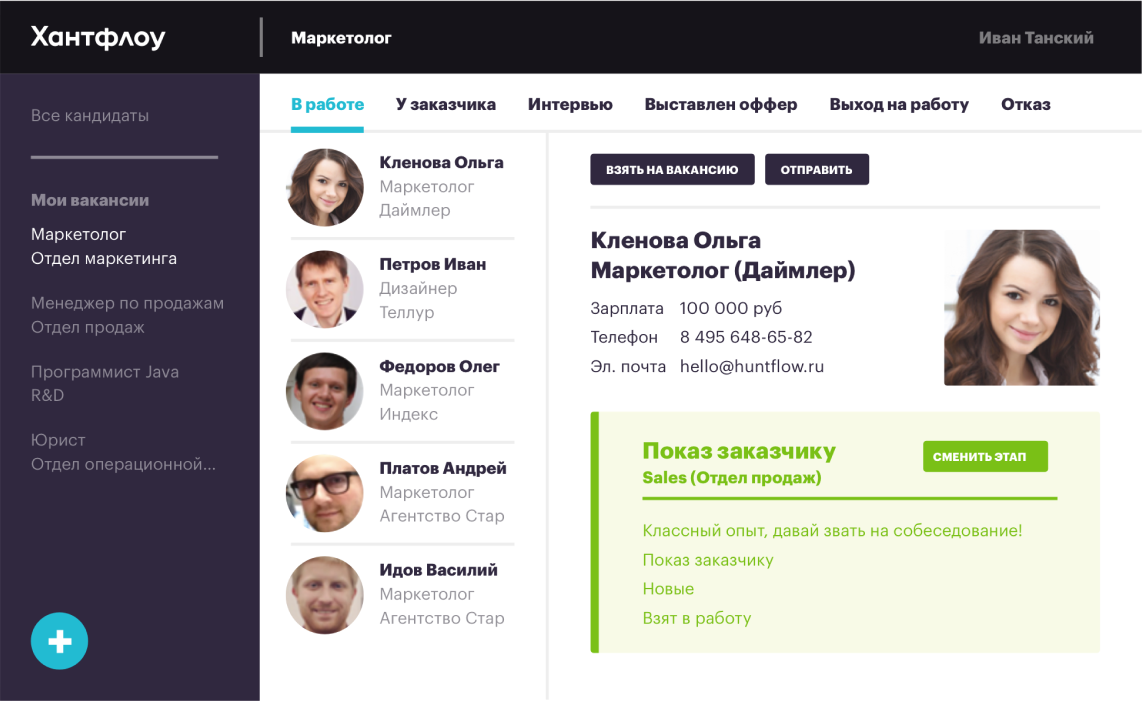

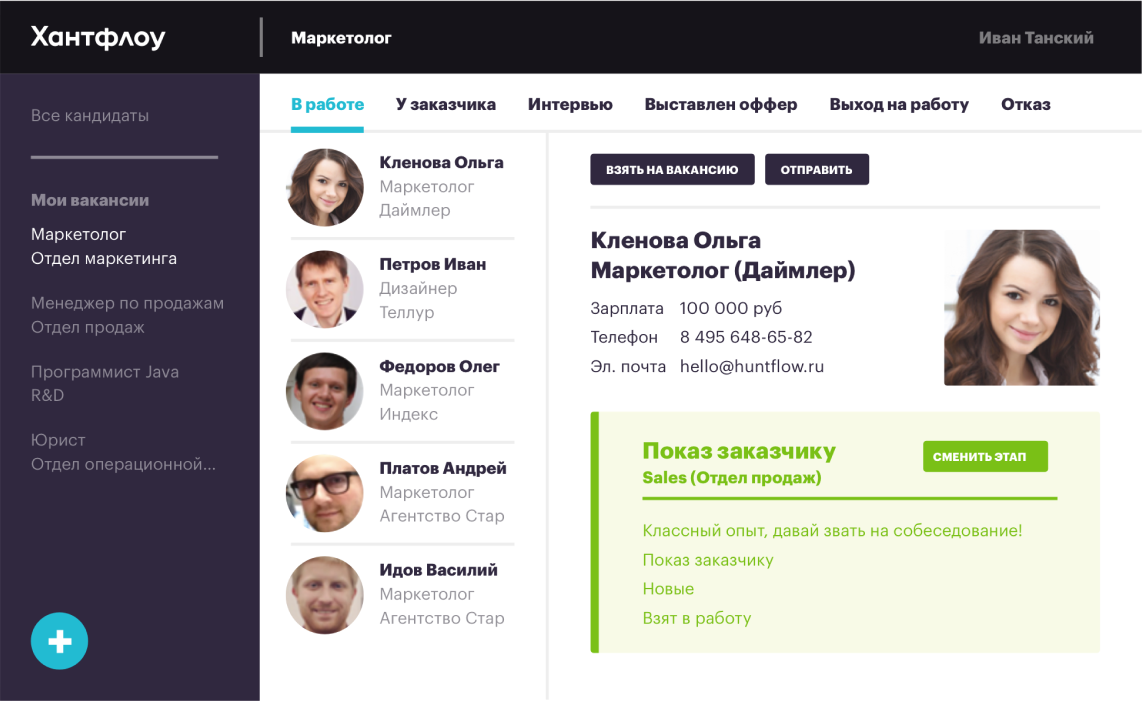

Закрывайте больше вакансий за меньшее время

Хантфлоу — профессиональная программа для рекрутинга, которая помогает освободить время рекрутера, систематизировать процесс подбора и автоматизирует формирование отчетности

И почему многие руководители утопают в задачах, с которыми бы справились их сотрудники

Типичная история: сотрудник стал руководителем, но продолжает выполнять всю работу самостоятельно. Делегировать страшно, сложно, долго, да и зачем — быстрее сделать самому. Задач становится все больше: руководитель перегружен и буквально живет на работе. В это время его коллеги страдают от безделья и наблюдают, как менеджер героически работает за всех.

Ничем хорошим это не заканчивается: отдел руководителя стагнирует, пока он выполняет чужую работу вместо того, чтобы заниматься своей. А все из-за отсутствия навыков или умения делегировать задачи.

Об этой и других проблемах, связанных с делегированием, мы поговорили с Александром Фридманом — консультантом и бизнес-тренером, управляющим партнером консалтинговой компании Amadeus Group.

Александр Фридман, консультант и бизнес-тренер

В менеджменте до сих пор нет единой теории и расшифровки определений. Каждый волен брать за основу что угодно: хоть Википедию, хоть мнение Питера Друкера. Поэтому сразу предупрежу: я рассказываю о своем понимании менеджмента, это версия Александра Фридмана, которая не считается абсолютной истиной.

С моей точки зрения, делегирование — это компетенция, с помощью которой руководитель направляет управленческий импульс непосредственным подчиненным, коллегам или контрагентам. Например, руководитель может поручить задачу сотрудникам своего отдела, направить в другой департамент или привлечь к ее решению внешних консультантов. Это все варианты делегирования.

Делегирование опирается на 2 процесса:

Полномочия — это права и обязанности самостоятельно предпринимать действия, принимать решения и, возможно, использовать ресурсы. Право предполагает, что человек может что-то сделать, а обязанность — то, что он должен предпринять некие действия, если ситуация этого требует.

Когда говорят о полномочиях, то имеют в виду права, но часто забывают об обязанностях. Это приводит к тому, что в некоторых организациях недеяние не карается — с моей точки зрения, это неправильно. Если сотрудник получил полномочия, он должен:

Рекомендую рассматривать полномочия именно как совокупность прав и обязанностей. Например, у руководителя были полномочия нанимать и увольнять людей. При этом в его команде работают неэффективные сотрудники, которые тянут компанию назад и приносят убытки. Значит, он не воспользовался своими полномочиями — это управленческий проступок.

Полномочия — это эстафетная палочка, которую руководитель передает исполнителю, а потом может забрать обратно. Важно, чтобы и исполнитель знал: можно запросить полномочия, но нельзя их захватить.

Полномочия при делегировании можно разделить на две группы: временные и постоянные. Временные полномочия даются к конкретному поручению и автоматически снимаются по завершении работ.

Постоянные полномочия сотрудник вправе применять по ситуации — они могут быть привязаны к логике принятия решений. Например, менеджер по продажам получает право давать скидку в случае полной предоплаты или даже без всяких условий.

Важно разделять постоянные и разовые полномочия. Допустим, что вы сообщили сотруднику: «Проведи переговоры с компанией ООО „Ромашка“. Это очень важный для нас клиент, поэтому разрешаю дать скидку в 10%».

Через какое-то время этот же сотрудник проводит переговоры с другими компаниями и всем им тоже раздает скидки. Вы спрашиваете, почему он самовольно принимает такие решения, а сотрудник отвечает: «Мне тогда разрешили, я подумал, что и сейчас можно». Это типичная ситуация переноса — она возникает, когда в компании нет четкой границы между временными и постоянными полномочиями.

Постоянные полномочия стоит «зашивать» в функциональность, а разовые — выдавать при делегировании конкретной задачи.

При передаче полномочий возникает ответственность. Она бывает:

По статистике, людей с внешней ответственностью больше. Чтобы формировать у них внешнюю ответственность, руководителю следует использовать две важные компетенции: контроль и наказание. Важно помнить: любые соглашения без последствий за их нарушение — лишь благие пожелания.

Ответственность при делегировании не делится между руководителем и исполнителем: это не игра с нулевой суммой. Сотрудник отвечает за выполнение порученного ему задания, а руководитель — за действия своего подчиненного.

Есть некоторые вопросы, которые напрямую затрагивают конфиденциальность ключевой информации и безопасность компании в целом. Руководитель может держать их у себя, не допуская туда лишних людей.

В остальном же делегировать стоит всегда — вопрос только в степени вовлеченности в решение переданных задач. Например, можно задать некоторые условия и критерии: установить, что вопросы выше некой суммы или срока решаются при более активном участии руководителя.

В управленческом сообществе есть две крайности. Одни эксперты говорят: «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» — про минусы такого подхода мы еще поговорим. Другие утверждают: «Дайте людям щедрые полномочия, и они вас приятно удивят».

Действительно, идеальные сотрудники в вакууме непременно вас восхитят и оправдают любое доверие. Но если вы работаете с обычными людьми, то удивление может оказаться и не очень приятным.

Здесь нет готовых рецептов: управленческое мастерство позволяет понимать, куда вовлекаться, а куда нет.

На этом этапе нужно:

Делегирование принимает разные формы, и задача руководителя — выбрать подходящую. Например, делегировать можно:

Глубина проработки задания зависит от двух осей: по одной — характеристика задания, по другой — характеристика сотрудника. Планируя делегирование, важно держать в уме обе эти оси.

Руководитель отвечает за то, чтобы сотрудник получил такую формулировку задания, которая будет соответствовать его экспертному уровню.

Делегировать задание нужно один на один с исполнителем — таково мое убеждение. Сложные задачи лучше передавать в два этапа. На первом этапе исполнитель получает предварительное понимание и уходит анализировать информацию. Во время анализа он должен сопоставить задачу с ресурсами — своими и своего подразделения, если он сам руководитель.

На втором этапе исполнитель возвращается и дает обратную связь. При обсуждении важно убедиться, что вы с ним максимально синхронизировали представления о предстоящих действиях.

В конце встречи необходимо зафиксировать ее результат — то есть убедиться, что сотрудник понял и принял задачу. Многие руководители допускают ошибку — на получасовой встрече они 28 минут солируют, а потом спрашивают: «Все понятно?» Сотрудник кивает, все расходятся, а потом начинаются проблемы: исполнитель что-то не понял, не услышал про сроки, думал, надо сделать одно, а оказалось — другое.

Чтобы так не получилось, начинайте согласовывать итоги встречи за 15–20 минут до ее окончания.

Контроль — компетенция, которая позволяет руководителю получать необходимую информацию в нужное время. Это просто инструмент, который следует использовать по необходимости.

Контроль не всегда носит проверочный характер — с его помощью можно продемонстрировать уважение и заинтересованность. Даже если вы полностью уверены в сотруднике и считаете, что его не нужно контролировать, то проявите хотя бы внимание к его действиям. Позвольте ему поделиться информацией о том, как идет работа, какие решения он придумал и чего достиг.

На финише нужно дать обратную связь исполнителю. Она бывает нескольких видов:

Есть грань между ошибками и проступками. Если исполнитель должен был знать, как действовать, но все равно поступил неправильно, то это проступок. Например, дизайнера попросили сделать 15 слайдов для презентации, а он принес только 5 — решил, что и так сойдет.

Если исполнитель совершил неправильные действия или принял неудачные решения за пределами договоренностей, то это ошибка. Например, когда дизайнер получил задачу «сделать рекламный баннер», но не угадал с цветом фона.

Бывает так, что в одной работе есть все: ошибки, проступки и гениальные решения. В таком случае руководитель должен четко дифференцировать виды обратной связи по каждому участку работы.

Руководители, которые не могут или не хотят делегировать, придумывают одни и те же объяснения — разберу самые типичные из них.

Люди работают так, как ими управляют, поэтому каждый руководитель заслуживает своих подчиненных. Вместо того чтобы жаловаться на некомпетентных сотрудников, стоит посмотреть на ситуацию под другим углом:

Иногда кажется, что быстрее сделать работу самому, чем ее делегировать. Но это иллюзия.

Допустим, у вас в отделе работают 8 человек. Простая математика: когда вы инвестируете время в управление, то конвертируете свои усилия в пропорции 1 к 8. Если выполняете работу сами, то 1 к 1.

Если вы забрали все задачи себе, то возникает вопрос: чем в это время занимаются остальные? В такой ситуации производительность всего подразделения ограничена возможностями руководителя.

Часто руководитель попадает в ловушку: думает, что у него нет времени заниматься управлением из-за скопившихся задач и проблем. На самом деле все наоборот: он вынужден самостоятельно разбираться со всем, потому что «бросил штурвал» и занимается чужой работой.

Задача менеджера — получить результат руками сотрудника, а не сделать все самому.

Для некоторых руководителей понятие «управление» — это какая-то абстракция. Они не понимают, чем конкретно нужно заниматься и как продемонстрировать результаты своей работы. Чтобы не «бездельничать», эти менеджеры начинают придерживать задачи у себя.

Бывает, что руководитель стремится искусственно создать незаменимость, чтобы его не уволили. А еще в самой компании может быть принято оценивать эффективность менеджеров по количеству выполненных ими задач. Тогда руководителя могут спросить: «А что сделал ты? Не твое подразделение, а лично ты?»

На самом деле незаменимый менеджер — это не тот, без кого все рушится. Наоборот, сильный руководитель должен стремиться построить систему, которая работала бы без его постоянного участия.

Руководитель может не написать ни одной строчки кода и не забить ни единого гвоздя. Его задача в другом — сделать так, чтобы итоговый результат был достигнут.

Подборка книг, курсов, видео и телеграм-каналов для начинающего менеджера →

Два раза в месяц мы будем присылать вам свежие статьи, полезные кейсы, подкасты, анонсы событий и интервью со звездами HR.

Нас читают более 35 000 ваших коллег — присоединяйтесь к хорошей компании.

Хантфлоу — профессиональная программа для рекрутинга, которая помогает освободить время рекрутера, систематизировать процесс подбора и автоматизирует формирование отчетности